ツール情報

Makeとは?特徴・使い方・他ツールとの比較まで徹底解説

ビジネスのデジタル化が加速する現代において、日常業務の自動化は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。数ある自動化ツールの中でも「Make AI」は、その柔軟性と視覚的な操作性で、多くの企業や個人から注目を集めています。

この記事では、Makeの概要から具体的な使い方、料金プラン、そして競合ツールとの比較までを徹底的に解説します。

Makeとは?

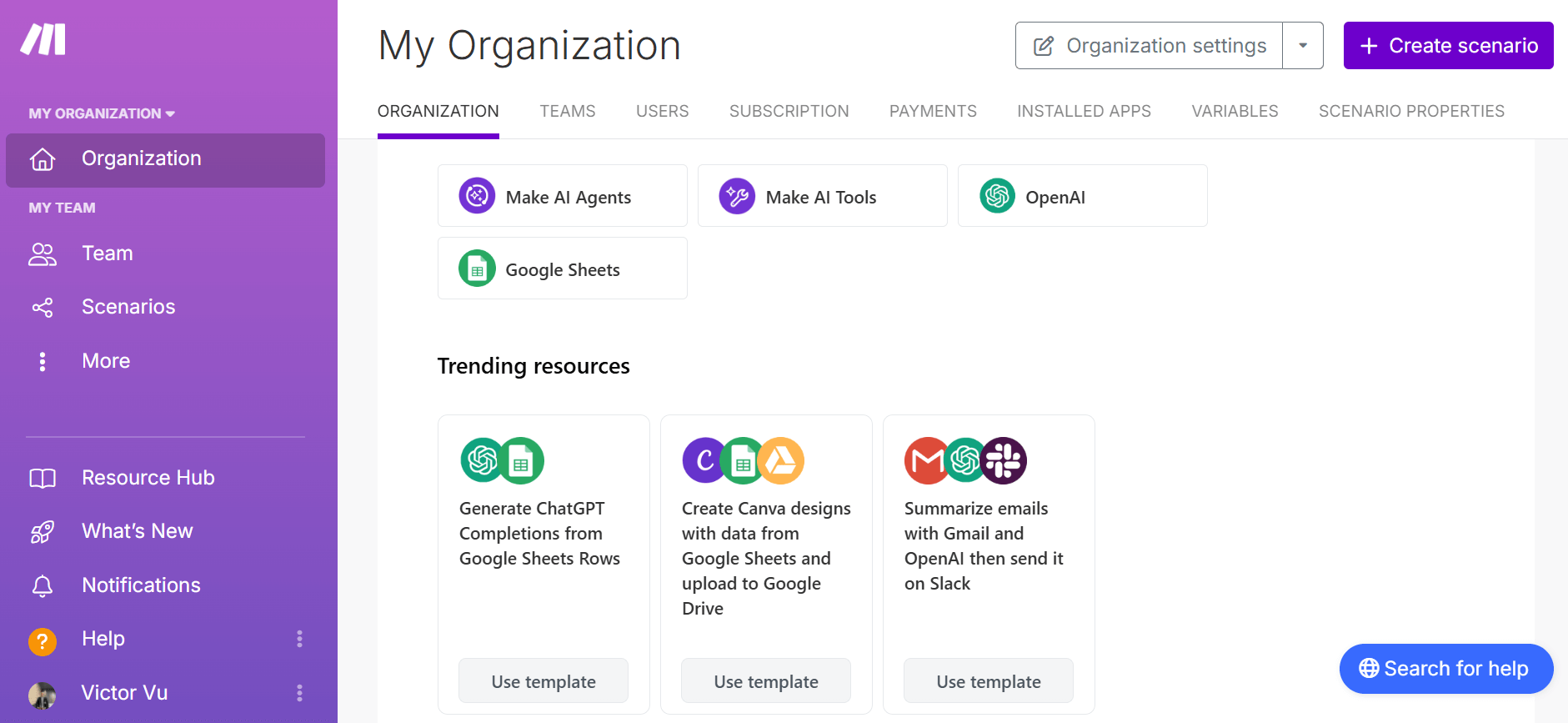

Makeは、さまざまなWebアプリケーションやサービスを連携させ、複雑な業務プロセスを自動化するためのビジュアル型ワークフロー構築ツールです。通称「iPaaS(Integration Platform as a Service)」と呼ばれるカテゴリーに属し、コーディングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で自動化のシナリオを構築できるのが最大の特徴です。

従来の自動化ツールが単純な「Aが起きたらBをする」というタスクに特化していたのに対し、Makeは複雑な条件分岐やデータの加工、繰り返し処理など、より高度なワークフローを視覚的に設計できるため、単純なタスク自動化からデータパイプラインの構築まで幅広く活用されています。

主な特徴と機能

Makeは、以下の主要な特徴によって、多くのユーザーに選ばれています。

- ノーコードのビジュアルUI: ワークフローをアイコンで視覚的に表現し、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で構築できます。これにより、プログラミング知識がなくても、データの流れやロジックを一目で理解することが可能です。

- 高度なロジック設計: 条件分岐(If-Else)、繰り返し(Loop)、フィルターなどの複雑な処理をノーコードで設定できます。これは、単純なタスクの自動化にとどまらず、人間の判断が必要となるような業務プロセスも自動化できることを意味します。

- 豊富な連携サービス: Slack、Google Workspace、Salesforce、Notion、ChatGPTなど、1,500以上のサービスと連携するためのモジュールが用意されています。これにより、あなたが普段利用しているほとんどのツールをMakeにつなげることが可能です。

- データ操作の柔軟性: 連携したサービスから取得したデータを、加工・整形してから次のサービスに渡すことができます。データの入力ミスやフォーマットの不統一といった課題を自動で解決でき、ヒューマンエラーを削減します。

- テンプレート機能: あらかじめ用意されたテンプレートを活用することで、ゼロからワークフローを構築することなく、すぐに自動化を始めることができます。

Makeの柔軟性は、マーケティング、営業、人事など、様々な部門での業務効率化に役立ちます。以下に、代表的な活用例を挙げます。

- リード管理の自動化: 新規顧客がWebサイトのフォームから問い合わせを行った際、自動でGoogle Sheetsに情報を記録し、同時に営業チームのSlackチャンネルに通知を送る。

- SNS投稿の効率化: Google Sheetsに投稿内容を追記するだけで、自動でTwitterやFacebookに予約投稿が行われるように設定する。

- カスタマーサポートの改善: メールで特定のキーワード(例:「返品」、「解約」)を含む問い合わせが来た場合、自動でサポートチームのプロジェクト管理ツール(例:Asana)にタスクを作成する。

料金プラン

Makeの料金プランは、主にタスクの実行回数や実行間隔によって異なります。無料プランも用意されており、まずは試してみたいというユーザーにも始めやすくなっています。

メリット・デメリット

Makeを導入する上で、その利点と欠点について客観的に理解しておくことが重要です。

他のタスク自動化AIツールとの比較

Makeは、タスク自動化ツール市場において、その柔軟性から独自の立ち位置を築いています。ここでは、代表的な競合ツールであるZapier、n8nと比較し、それぞれの強みと弱みを明確にします。

どのツールを選ぶべきか、具体的な課題に照らし合わせてみましょう。Zapierは非技術者でも直感的に使える反面、複雑な処理には限界があります。一方、n8nはオープンソースとして自由度が高いものの、セルフホストには専門知識が必要です。

したがって、シンプルなタスク自動化であればZapierが最適解となることが多いでしょう。しかし、Zapierでは対応できない複雑なワークフローを構築したいが、n8nの導入・運用にはハードルを感じるというユーザーには、Makeが強力な選択肢となります。

レビューと総合評価

総合評価: Makeは、Zapierよりも高度な自動化を、n8nよりも手軽に実現したいユーザーに最適なツールです。初期の学習コストは必要ですが、その分得られる自由度と柔軟性は非常に高く、業務効率を大幅に改善できる可能性を秘めています。

よくある質問(FAQ)

まとめ

Makeは、ノーコードでありながら高度で複雑なワークフローを視覚的に構築できる、非常に優れた自動化ツールです。

このツールが特に適しているのは、以下のような方々です。

- シンプルな自動化では物足りず、より複雑なロジックを求めているビジネスユーザー。

- コストを抑えながら、チームの業務効率を大幅に向上させたいと考えているマネージャー。

- データを柔軟に加工・整形する自動化を構築したいマーケターやアナリスト。

Makeの導入は、まず無料プランで小さなワークフローを試してみることから始められます。そのビジュアルUIと柔軟な機能は、あなたの業務の進め方を根本から変える可能性を秘めています。